はじめて自分で輸出通関した話を読んで欲しいんだって

『英語力は身を助く』!羽田空港で初めての輸出通関体験記

突然ですが、「羽田空港で、自分で輸出通関する方法」をご存知ですか?

……というのも、先日わたし自身が「研究機材を手持ちで海外へ持って行くための通関」という任務を背負い、羽田空港で精密機器の輸出手続きをすることになったのですが、通関手続きの情報がなかなか見つからず、とても苦労しました。

そこで今回は、 英語力が役に立ったという話も含めて、実際にわたしが体験した「はじめての輸出通関」体験をシェアしたいと思います。

輸出通関を自分で行うに至った背景

これまでにも、トルコ向けに約5年間、フィリピン向けに約3年間、研究機材の輸出に携わってきました。

とはいえ、いずれも輸出代行業者に直接依頼するか、機材の購入時に輸出手続きもセットで依頼する形(※この場合は、販売元が輸出業者と契約)だったため、自分で通関手続きを行ったことはありませんでした。

ところが今回は、羽田空港から精密機器1台を手荷物として海外に持ち込むことになり、通関を引き受けてくれる業者が見つからず困ることに。

販売元に業者を探してもらったものの、「成田空港にはあるが、羽田空港では見つけられなかった。コロナ以降、対応業者が減っているようだ」との返答。

さらに、諸事情により輸送を延期することもできなかったため、自分で通関を行うことを決意しました。

輸出通関ってなに?

まず、輸出とは「日本国内の貨物を海外に送ること」。その際には、税関から「輸出していいよ」という許可(=輸出許可)をもらう必要があります。そのための手続きが 輸出通関手続 です。

調査編

東京税関に問合せ

何をどうすればいいのか全く分からなかったので、まずはネットで東京税関の相談窓口を探して問い合わせメールを送りました。

[東京税関相談窓口]

・受付時間:平日(月~金曜日)9時~17時

※1の官署は 8時30分~17時(12時15分~13時を除く)

※2の官署は 土曜日9時~12時

※3の官署は (12時15分~13時を除く)

・相談受付官署 東京税関(本関)

・電話番号 03-3529-0700

・メールアドレス mailto:tyo-gyomu-sodankan@customs.go.jp

送ったメールの内容

下記が、問い合わせに送ったメールの内容(一部伏字にしています)です。

ご担当者様

お世話になります。

●●大学●●学部●●と申します。※わたしは大学で特別研究員をしています

ー中略ー

下記の機材を●●国へ手持ちで運びたいと考えているのですが、

いつどこでどのような手続きを行っておく必要があるか

ご教示いただけますと幸甚です。

●● 英語名称:●● 1台 ※輸出する機材はアメリカ製で、正式名称は英語でした

どうぞよろしくお願いいたします。

担当の方からは丁寧な長文メール(日本語)で返信をいただきました。

受け取ったメールの内容

そのまま記載することはできませんので、こちらでまとめた内容を書いておきます。

● 特定の貨物の持ち出し(輸出)について、関税関係法令(税関が所管する法令)以外の法令(他法令)により輸出に関して許可・承認等を必要とする場合(※今回はこちらに該当)には、これらの規定に基づいて許可・承認等を受けていることを税関に証明して確認を受けなければ、輸出は許可されまないこと(関税法第70条)

●輸出しようとしている貨物は、輸出貿易管理令の規制が考えられ、同令の規定による輸出の許可又は承認を要する貨物に該当する場合、持ち出し(輸出)の際に経済産業省より発給された輸出許可書等を提出する必要があること

● 当該規制の該非については、輸出者様の責任において確認し、税関への輸出申告の際に非該当証明書(該非判定書)等の証明書類を提出すること。

輸出貿易管理令の規制内容等の問い合わせ先:

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易審査課 TEL:03-3501-1511(代)

●出国する旅客が携帯して輸出する業務用貨物(※今回はこちらに該当)については、輸出貿易管理令の規定による輸出の許可又は承認を要しないもので、総価額30万円程度以下のもの及び総価額が60万円以下の無償の商品見本(見本用としてのみ使用できるものに限る)又は宣伝用物品については、旅具通関扱い(※今回はこちらに該当しない)として、旅客ターミナルの税関出国カウンターでの手続きが可能。

【参考】旅具通関扱いが可能な場合の手続き:

「輸出託送品(携帯品・別送品)申告書」(税関様式C第5340号)に品名や価格を確認できるインボイス及び非該当証明書等の書類を添付し2部提出。(1部に許可印を押印のうえ『輸出許可書』として返却)

輸出貨物を機内預けとする場合の流れ:貨物と前述の必要書類を出発階の税関事務室に持って行き、必要な手続き行った後で、チェックインカウンターにおいて免税物品を預ける。

出発当日にチェックインカウンターの航空会社の職員に「免税手続をしたいので税関と連絡取りたい。」と伝え、税関職員をチェックインカウンターに呼び出して手続きを行うことも可能。

出国税関のカウンター位置:保安検査の先かつ出国審査の手前(羽田空港の場合は「情報ひろば」の奥)案内標識や入口付近にインターフォンあり。

●業務通関の流れ(輸出しようとしている機材のことをよくわかっていないと該非判断は難しいのです)

旅具通貨ができない貨物は業務通関が必要。

貨物をいったん保税倉庫に預け、空港内の旅客ターミナルとは別の場所にある一般貨物の輸出通関官署において、輸出通関手続を行う。

注:総価格30万円以下のものの輸出であれば簡便な「旅具通関」ができますので、「旅具通関」でお調べください。

そして、詳細については、出発空港を管轄する税関に相談するように、と羽田空港と成田空港の税関問合せ先が書かれていました。

【お問い合わせ先】

・羽田税関支署 税関相談官(旅客・手荷物担当) TEL:050-5533-6962

・羽田税関支署 税関相談官(貨物担当) TEL:050-5533-6988

・成田税関支署 税関相談官(旅客・手荷物担当) TEL:0476-34-2128、2129

・成田航空貨物出張所 税関相談官(貨物担当) TEL:0476-32-6020

・税関ホームページ(https://www.customs.go.jp) ⇒ 税関手続FAQを確認したい ⇒ カスタムスアンサー一覧 ⇒ 7.携帯品・別送品の通関 7-2.出国する場合の通関手続 7202 輸出貨物を携帯して持ち出す場合の手続 ⇒ 5.輸出通関 5-5. 税関で確認する輸出関係他法令 5501 税関で確認する輸出関係他法令

羽田税関支署に確認

そこで、羽田空港の税関に2度電話をかけて、必要な手続きや流れを確認しました。

1回目の電話では、「研究機材を手荷物として輸送したい」と伝えたところ、

「通関業者を探して依頼するのが一般的ですよ」とアドバイスされました。

そこで、羽田空港で対応してくれる通関業者を機材の販売元に探してもらったわけですが、前述の通り見つけられなかったため、具体的な手続きを教えてもらうべく2回目の電話をかけました。

○ 羽田税関支署 税関相談官(旅客・手荷物担当) TEL:050-5533-6962

実際の手続きの流れ

教えていただいた流れは下記の通りです。

- 空港内の委託会社「日本空港テクノ」に機材を預けて「預り証」をもらう

- 税関特別通関部門(貨物合同庁舎2階)の事務所に行き、輸出申告する

- 書類がすべて揃っていれば、輸出許可証がもらえる

- 「日本空港テクノ」に輸入許可証を提示し、保管料を支払う

- ターミナル出発階にある税関で荷物を受取る

- いざ飛行機へ!

やることがわかって、ちょっと安心。

準備編

輸出しようとしていた機材は、通常の「旅具通関」ではなく「業務通関」が必要とのこと。書類も多く、事前の準備が肝心でした。

ここで必要になったのが 「該非判定書」や「EAR(米国再輸出規制)」といった書類。

どういう機材なのかが説明できる資料が必要と言われたので英語の技術仕様とアメリカのメーカーからの英文メールも用意しました。

ただでさえ見慣れない書類で、しかも英語となると圧倒されてしまいそうですよね。 「英語の製品名」や「英文での証明書」 の話もたびたび登場しました。普段から英文を読みなれていると、知らない単語や表現はあっても、落ち着いて対応できると思います。

必要書類リスト

該非判定書

ある物品が日本の輸出貿易管理令に基づく規制対象(=該当)かどうかを判定することです。「該当か否かの判定」なので「該非判定」と呼ばれています。

輸出する機材や部品が、たとえば軍事転用可能な先端技術や特定の用途に使われるものだった場合、日本の安全保障の観点から輸出に制限がかかることがあります。そのため、輸出前に「規制に該当するか否か」という判断をしています。

その結果を正式な文書としてまとめたものが該非判定書です。

もっと詳しく[安全保障管理](経済産業省HPより)

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。

我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を、外国為替及び外国貿易法に基づき実施しています。

安全保障管理は、具体的にはリスト規制とキャッチオール規制の2段階で規制され、どちらかに該当する場合は経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

もっと詳しく[リスト規制](経済産業省HPより)

輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1~15項で指定された軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物に該当する場合 又は、提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)・別表の1~15項に該当する場合には、貨物の輸出先や技術の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

[確認方法]

経済産業省の安全保障貿易管理のウェブサイトに掲載されている「貨物・技術のマトリクス表」で確認

もっと詳しく[リスト規制(経済産業省HPより)

リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、大量破壊兵器等※1 の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器※2 の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。

キャッチオール規制には「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類があります。客観要件とインフォーム要件 の2つの要件により規制されているため、いずれかに該当すれば許可申請が必要となります。

●客観要件

輸出者が用途の確認又は需要者の確認を行った結果、

①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵等に用いられるおそれがある場合

又は

②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合

に許可申請が必要

●インフォーム要件

経済産業大臣から

①大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある

又は

②通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある

として許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合

キャッチオール規制では、木材・食料品を除くほぼすべてが規制の対象となっており、指定された27カ国※(「輸出令別表3」の地域:米、カナダ、EU諸国等)を除いた地域への貨物の輸出や技術の提供が対象です。

※「輸出令別表第3」の地域

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

輸出する機材の内容を理解していないと、該非判定は難しくなります。

ですので、機材の販売元に該非判定と証明書の発行を依頼するのが最善だと思います。今回も販売元から証明書を発行してもらいました。

安全保障管理について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

米国再輸出規制(EAR)に関する書類

米国製の製品等が、米国から輸出された後に、第三国に再び輸出される場合、米国再輸出規制(EAR)の対象になる場合がありますので、 許可申請が必要か、許可例外(LE)が適用できるか、あるいは許可不要(NLR)なのかを調べます。

こちらも機材の販売元にEARの規制対象かどうかの確認を依頼するのが良いと思います。

今回の機材はアメリカ製であったため、該当する恐れがあるため販売元に確認を依頼し、規制の対象外であることを確認しました。対象外であることを証明する書類は特にないため、念のためメーカーが対象外であることを告げてきたメール(英文)を印刷して持って行きました(今回提示は不要でした)。

輸入許可証

荷受人(機材を受取る相手)が貨物を輸入するにあたり、相手国の規則において必要な許可を事前に得ておくことが必要です。

例えばフィリピンの場合は荷受人が政府発行の輸入許可証を得ておくことが必要な他、機材によっては電気通信委員会 (National Telecommunications Commission:NTC)や食品医薬品局(Food and Drug Administration : FDA)からの許可証が必要になることがあります。これらの許可証は貨物が相手国に到着する前に荷受人に入手しておいてもらう必要があります。

今回の機材では通常の輸入許可証の他、FDAの輸入許可証が必要でした。また、FDAで輸入許可をもらうためにはアメリカで発行されたアポスティーユも必要でしたので、販売元に用意してもらいました。

相手側で必要な許可を得るのには数か月を要することもあるので、輸出入の計画が決まったらすぐに相手に必要な許可の申請を始めてもらう方が良いです。そうでないと、貨物を無事に相手国に送れたとしても、相手が保税地区から貨物を受取るまでに日数がかかってしまい、日ごとに保管料がかかってしまいます。

よって①~④までは輸出日前に余裕をもって用意しておくことをおすすめします。

組織内での安全保障輸出管理

輸出者にあたる組織内で、①外為法による許可の必要な取引であるか、②許可が必要のない場合でも、大学・研究機関として取引を行うことが妥当であるかの確認を受けます。

※ここは誰が輸出をするかで異なりますので、ご自身の所属する組織の規定をご確認ください。今回は輸出者が大学の場合で、学内に輸出管理責任者が存在するケースです。

[当日持参するもの]

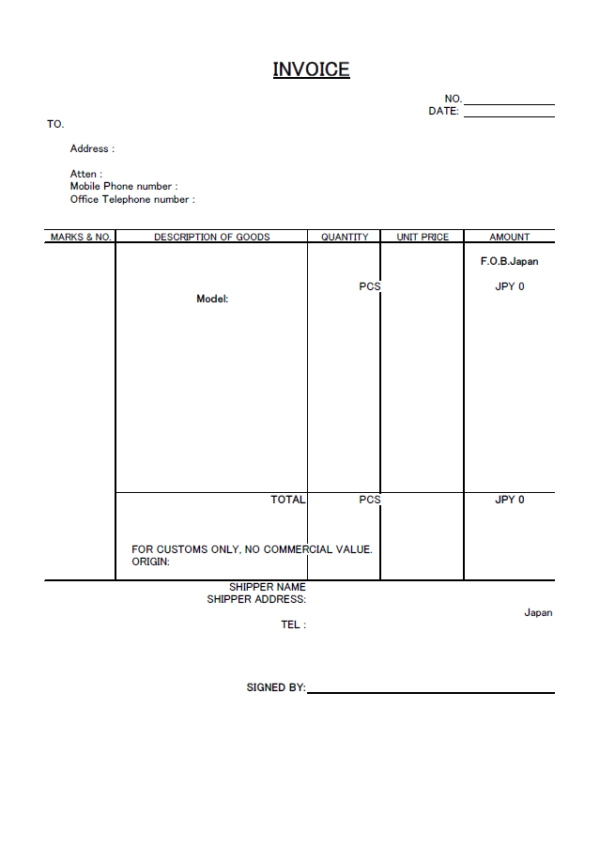

・インボイス(英語)

自分で作成しておく。ExcelでOK。最低限必要な内容は品名、数、価格、荷出人名・住所、荷受人名・住所、取引条件(※ハンドキャリーで日本から海外へ輸出する場合の取引条件はFOBです)

※検索ウィンドウで「インボイス 輸出 サンプル」等のワードで検索すると親切に書き方を教えてくれているサイトが見つかる。ひな形をダウンロードさせてくれるサイトもあり。

・該非判定書

・写真付き身分証

税関のあるエリアに入る際に提示が必要

・「日本空港テクノ」預り証の原本

・機材のスペック情報(カタログ等があると良い)

・機材の使用目的

使用者に聞いておくこと。この時は「遺伝子内のたんぱく質の濃度を測る機械であり、これによって質や精製度合がわかる」という説明を使用者から聞いてメモし持参。

・価格

・輸出申告書(税関様式C-5010)2通

その場で手書きまたはPCを使って作成できるので、事前に用意する必要なし。

ただしこの書類を記入する時に、輸出する機材の「輸出統計品目表の番号(6桁)」「細分番号(3桁)」が必要。事前にメーカー等に番号をもらっておくのがベスト。どのような機材であるか構成や使用目的がよくわかっているなら、その場で渡される冊子を使って調べることも可能。

輸出入には輸出入者コードが必要であり、法人の場合は「法人番号(国税庁が指定する 17桁の識別番号)」で良いため、調べていくこと。個人(個人事業主を含む)、法人番号を持たない外国法人・社団等又は非居住者は税関において新規発給のこと。

当日の流れ

【事前準備①】 日本空港テクノへの事前連絡(24時間対応)

以下の内容を事前に電話で伝えておきます:

- 持ち込み日時

- 貨物を持ち込む人の氏名

- 貨物の名称と使用目的

- 搭乗便・搭乗者の名前

📞 日本空港テクノ:03-6428-0658

【事前準備②】 税関特別通関部門への予約(24時間対応)

初めての通関の場合は、2~3時間程度かかることもあるため、余裕を持って予約します。

📞 税関特別通関部門:03-6428-0658

【当日の流れ①】「日本空港テクノ」へ貨物を預ける

羽田空港第3ターミナル2階(到着階)、タリーズコーヒーの向かい・両替所の隣にある「日本空港テクノ」に、事前に連絡しておいた日時に貨物を持ち込みます。

受付で「預り証」が発行されるので、必ず原本を受け取ってください。これは後の輸出申告や、手荷物受け取りの際に必要になります。

🔸このタイミングで、「税関特別通関部門」への行き方が書かれた地図ももらっておくと安心です。

委任状が必要な場合も

今回は、貨物を預けたのが私、実際に飛行機に搭乗して機材を運ぶのが別の人だったため、委任状が必要になりました。

- 委任状は、「日本空港テクノ」が原本を保管

- 引き取り者(輸送する人)のパスポートコピーも提出

- わたしは委任状のコピーを受け取りました(コピーの提示は不要でした)

!注意! 実際の看板表示は「日本空港テクノ」ではなく、

「保税手荷物預かり」になっているので探すときはご注意を。

【当日の流れ②】税関特別通関部門で輸出申告

次に向かうのは、「貨物合同庁舎」内にある税関特別通関部門。

ここで実際の輸出申告手続きを行います。

所在地:『東京国際エアカーゴターミナル株式会社』敷地内(ターミナル3から徒歩約15分)

行き方:ターミナル3を出て南東方向へ。右手にモノレールを見ながら進み、左手に見えてくる建物です。

「地方の美術館のような建物」と言われていたのですが、本当にそんな雰囲気でした!

入館の手順

- 敷地入り口のゲートで、訪問先と目的を伝える

- 写真付き身分証を提示し、「ビジター申請書」に記入

- 「ビジター入構証」と「申請書の控え」を受け取る(退出時に必要)

▼ 輸出許可申請書の作成

申請書はPCで作成します(手書きも可能ですが2枚必要なのでPCが便利です)。

渡されるのは、

- 端末操作マニュアル

- 分厚い輸出統計品目表

基本的には自分で操作しますが、分からない場合は職員に質問もできます。

💬私はこれまで輸入許可通知書の確認経験はありましたが、自分で申請するのは初めて。

PCでの入力中、「あれ?この用語何だっけ?」という場面も多く、マニュアルを読みながらの作業で1時間以上かかりました(たった2画面なのに…!)。

内容確認と申請書提出

- 入力後、1回目の印刷(下書き)→内容確認

- 修正があれば再入力、問題なければ2回目の印刷→これが正式な申告書になります

- 申告書を税関職員に提出し、しばらく待機(この日は他に人もおらず、約15分で完了)

税関からの質問は特にありませんでした。

「輸出許可通知書」を受け取り、ビジター申請書に押印してもらえば、手続き完了です!

フライト変更時の対応

当日、目的地に台風が接近していたため、

「万が一、便が欠航したり搭乗できなかった場合はどうなりますか?」と質問したところ…

▶︎ 輸出許可通知書には「保税運送承認期間」が1週間記載されているため、

その期間内であれば便が変更になっても問題なし。

ただし、便が変わる場合は「日本空港テクノ」に連絡しておくと親切です。

税関からの帰路での注意点

ゲートで名札を返却し、申請書控えを提出してターミナル3へ戻ります。

途中、少し道に迷って鹿島建設の敷地に入りかけました…(笑)

広いエリアなので、ぼーっとしてると意外なところに迷い込んでしまうかもしれません。お気をつけて!

【当日の流れ③】「日本空港テクノ」で保管料を支払う

- 「預り証」を提示し、保管料を支払います。

- 保管料:3日間(預かり日を含む)で3,000円〜

※日数が延びると3日ごとに加算されます。

🔸もし貨物を預ける人と受け取る人が異なる場合、

「輸出許可証」を1,000円で日本空港テクノに預けておくことも可能です。

(私は渡航者本人に直接手渡ししました)

【当日の流れ④】貨物の受け取り方法を選ぶ

日本空港テクノで保管料を支払う際に、受け取り場所を下記の2つから選択します。

| 持ち込み方法 | 受け取り場所 |

|---|---|

| 機内に持ち込む | 出発階の保安検査場を抜けた先、「中央第一出国検査場」の税関出国カウンター |

| 機内に預ける | チェックインカウンター前で税関職員から受け取る |

※今回は精密機器で、サイズ的に機内持ち込み可能だったため、前者を選びました。

この日の私の役目はここまで。

その後

翌日、実際に飛行機に搭乗する研究者が機内持ち込みで相手国へ移動し、税関も無事通過することができました!万歳🙌

[荷物受取時に必要なもの3点]

・預り証原本

・輸出許可証

・保管料

機材輸送は毎回のようにトラブルや予期せぬ事態が起きるので、終わってみるまではドキドキですが、無事に終わればとても面白い体験だったと思えます。

【参考】慣れている方は当日まとめて対応することも可能!

「日本空港テクノ」の方によると、慣れた方は、移動日当日に①〜③の作業をすべて済ませてしまうこともあるそうです。

【要注意】品目番号は事前に確認しておくのが安心!

輸出申告時に必要なのが、以下の2つの番号:

- 輸出統計品目表の番号(6桁)

- 細分番号(3桁)

当日、税関で冊子を渡されて自分で調べることもできますが、機材の構成や用途によって分類が異なるため、

メーカーに事前確認しておくのがベストです。

▼私の失敗談(体験より)

私は電話相談の際に「当日一緒に調べるから大丈夫」と言われ、準備せずに行きました。

しかし実際には「赤外線を使うかどうか」で分類が変わり、税関職員と私の両方が判断に迷う場面が…。

終的には、マニュアルを調べたり、ラボの使用状況を思い出したりして、なんとか該当品目を特定できました。

が、あらかじめ確認しておけば、迷わず済んだな…というのが反省です。

英語を学ぼう!

英語ができると、世界が広がるだけでなく、「日本の中でも」思わぬ場面で役に立つ—今回の輸出通関の経験を通じて、まさにそれを実感しました。

「英語って難しそう」「使う機会がないし…」と思っている方もいるかもしれませんが、それはちょっともったいないかもしれません。

実際、国際間の機材輸送を行うには、英語力が必須です。

この体験記では、はじめて自力で行った輸出通関に焦点を当てていますが、そこに至るまでには、

- 相手に輸入準備を促す

- 輸出許可申請書を作成する

- 相手国のブローカーとやり取りをする(今回は該当せず)

といったすべてのやり取りが英語で行われました。

英語ができなければ話が進まない。でも、できれば可能性は大きく広がる。

そう感じています。

あなたも、「英語が使えること」を、少しずつ【当たり前】にしていきませんか?